zurückblättern

weiterblättern

zurück zum Anfang/Inhalt des Tagebuchs

zurückblättern

So vergeht die Zeit im Krankenhaus

Ganz ehrlich: mir war nie langweilig. Es war nur die Macht der

Gewohnheit, dass der Fernseher eingeschaltet wurde. Das

Programm konnte ich zudem nur ohne Ton empfangen, es sei denn,

ich verstopfte mich mit Ohrhörer, was ich nicht unbedingt als

angenehm empfand. Meine Wartezeiten füllte ich gern mit

Briefeschreiben. Oft sah ich auch lange aus den hoch angelegten

Fenstern mit Blick auf einen Hof und den großen Parkplatz. Ob es

wohl außer mir noch jemandem aufgefallen war, wer dort immer

wieder Raucherpausen einlegte? Eine Schwester sah ich tatsächlich

viermal innerhalb einer Stunde rauchen. Arbeitete die auch mal?

Und wenn; wie empfanden die Patienten den Geruch, der an ihr haften musste? Ständig fuhren Rettungswagen auf

den Hof. Manchmal standen 4 Autos gleichzeitig dort. Sie brachten und holten Patienten. Eine kleine Pause wurde

immer eingelegt. Dabei wurden alle Fahrzeugtüren geöffnet. Die Leute stellten sich davor, sprachen mit ihren

Kollegen und … rauchten. Ja, als ich mit dem Rettungswagen transportiert wurde, fiel mir ebenfalls starker

Zigarettengeruch auf.

Was war mit mir geschehen? Vieles war so anders geworden. Mein Geschmackssinn hatte sich verändert. Mir

schmeckte der Kaffee nicht mehr. Der verursachte stets einen hässlich bitteren Beigeschmack. Also trank ich lieber

Kakao. Was mich aber besonders belastete waren die Einschränkungen in meiner Beweglichkeit. Bei der OP musste

auch viel Knochen entfernt werden. Dadurch kam es zu Problemen in meiner linken Schulter. Ich konnte den linken

Arm nicht mehr wie gewohnt bewegen, konnte ihn nur in einem ganz bestimmten Winkel heben. Die meisten

Schwierigkeiten hatte ich jedoch mit meinen Beinen. Um ins Bett zu steigen, benötigte ich immer Hilfe. Das war

mir furchtbar unangenehm, doch ich schaffte es einfach nicht, beide Beine selbstständig ins Bett zu heben. Da

wiederum rutschte ich permanent nach unten. An meinen Versen bildeten sich dicke Blasen, als hätte ich neue, enge

Schuhe getragen. Da lag ich dann hilflos im Bett und schaffte es nicht, weiter nach oben zu rutschen, damit die

Füße unten nicht anstoßen konnten.

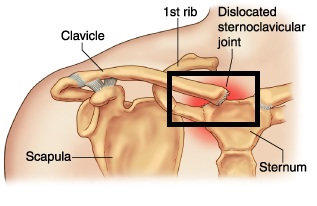

Ich hatte also einen Abszess am linken Sternoklavikulargelenk, der entfernt

worden war, mir aber weder Schmerzen noch sonstige Probleme bereitete.

Insgesamt achtmal wurde geöffnet, immer mit Vollnarkose. Dabei musste

einmal sogar die Wunde vergrößert werden, weil man im ersten Anlauf nicht

das komplette Übel entfernen konnte. Auch die Knochen waren bereits stark

angegriffen und mussten teilweise reduziert werden. Ansonsten wurde jeweils

die VAC gewechselt. Die OPs waren eigentlich das geringste Übel, obwohl

man davor sicher die größte Angst hat. Während der 1. OP hatte man mir einen

zentralen Venenkatheter (ZVK) angelegt. Nun musste also nicht mehr

gestochen werden. Alles, was ich über die Venen bekommen sollte, wurde

einfach an einen der bunten Stöpsel angesteckt. Und so fiel ich ganz plötzlich in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

Ich nahm mir immer wieder vor aufzupassen, wann der Moment des Einschlummerns beginnt. Es gelang mir nicht.

Genauso plötzlich war das Erwachen, wobei das sehr sanft geschah. Insgesamt empfand ich die OPs sogar als

angenehm.

Ich muss ein komisches Bild abgegeben haben. Wie gesagt wollten meine Beine nicht wie ich. Ich wollte mich aber

bewegen, hatte nun aber stets „Gepäck“ bei mir. Da war der Blasenkatheter und die VAC, die wie ein

Plastikköfferchen mit einem langen Schlauch verbunden war. Eine Gehhilfe stand nicht zur Verfügung, aber ein

Toilettenstuhl. Auf dem parkte ich nun immer Katheterbeutel und VAC-Köfferchen, um mich am Lehnengriff

festzuhalten und durch die Gegend zu rollen.