© Stadt Halle (Saale)

zuletzt aktualisiert 2020

In der nördlichen Burgstraße finden wir

vor allem alte Wohnhäuser und

Kneipen. Letztere sind beliebte

Treffpunkte der Burgstudenten. Das

Eckgebäude ganz am Ende der Straße

ist der Gasthof „Mohr“. Es ist das

älteste noch in Betrieb befindliche Wirtshaus der Stadt. Die

Ausstattung der Gasträume ist vielfach noch im Originalzustand,

was eine sehr gemütliche

Atmosphäre garantiert. Direkt

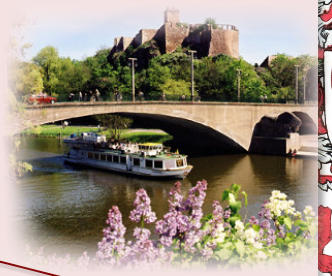

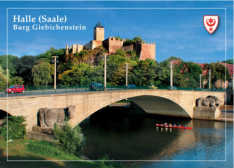

vor uns sehen wir die alten

Mauern der Burg

Giebichenstein. Sie ist die 2.

Sehenswürdigkeit Halles auf

der Straße der Romanik.

„Da steht eine Burg überm Tale….“ stellte bereits

ganz verzückt der Romantiker Freiherr Joseph von

Eichendorff fest und meinte die Burg

Giebichenstein am rechten Saaleufer, hoch oben auf

einem Porphyrfelsen. Die Burg ist nun etwa 1000

Jahre alt, doch deutet alles darauf hin, dass zuvor an

gleicher Stelle bereits eine Kultstätte der Germanen

gelegen haben muss. Die Geschichte unserer Burg beginnt im 10.

Jahrhundert. Der erste deutsche König Heinrich ließ eine Grenzfeste

errichten, um sich gegen die Ungarnheere zu schützen. Die ersten

urkundlichen Erwähnungen gab es 921. König Otto I. (später Kaiser

Otto) schenkte die Burg samt der Siedlung zu ihren Füßen dem

Moritzkloster zu Magdeburg, aus dem später das Erzbistum Magdeburg hervorging. So kam es, dass lange

das Jahr 961 auch als Gründungsjahr der Stadt Halle galt und wir bereits 1961 eine große Tausendjahrfeier

hatten. Unter Erzbischof Wichmann (1152-1192) erlebte die Burg ihre Blütezeit. Der weltoffene Kirchenfürst

hielt glanzvoll Hof. So weilten viele deutsche Fürsten, Dichter und Sänger auf der Burg. Auch seine

Nachfolger hielten es so, aber trotz allem war die Burg auch immer Gefängnis. Die Sage von Ludwig dem

Springer ist noch heute wohlbekannt. Während des dreißigjährigen Krieges wurde die Giebichenstein durch

schwedische Truppen verwüstet und niedergebrannt. Während die Unterburg bald wieder aufgebaut und als

bäuerlicher Betrieb genutzt wurde, blieb die Oberburg Ruine. Man stahl sogar Steine für andere Bauten.

Zwischen 1740 und 1750 ließ der Amtmann Johann Christoph Ochs nördlich der Burgruine einen Park im

französischen Stil anlegen, der Ende desselben Jahrhunderts im englischen Stil umgestaltet wurde. Die

schönen Anlagen des „Amtsgartens“ zwischen Wiesen, Feldern und anmutigen Höhen zogen viele Dichter

an. Der Dichter Joseph von Eichendorff hatte ein Stück weiter von den Klausbergen aus die beste Sicht auf

die Burg. Dort, wo jetzt ihm zu Ehren eine steinerne Bank steht, fand er die Worte zu seinem verklärenden Gedicht „Bei Halle“.

„Da steht eine Burg überm Tale“ bekam Anfang des 20. Jahrhunderts vom halleschen Komponisten Gerd Ochs eine eingehende

Melodie, wodurch dieses Lied zu einer Hymne meiner Stadt wurde.

Eichdorffs Aussicht

Freiherr

Joseph von

Eichendorff

Da steht eine Burg überm Tale und

schaut in den Strom hinein. Das ist die

fröhliche Saale. Das ist der

Giebichenstein.

Da hab ich so oft gestanden. Es blühten

Täler und Höhn. Und seitdem in allen

Landen sah ich nimmer die Welt so

schön!

Durchs Grün da Gesänge schallten, von

Rossen, zu Lust und Streit schauten viel

schlanke Gestalten, gleichwie in der

Ritterzeit.

Wir waren die fahrenden Ritter. Eine Burg

war noch jedes Haus. Es schaute durchs

Blumengittermanch schönes Fräulein

heraus.

Das Fräulein ist alt geworden. Und unter

Philistern umher zerstreut ist der

Ritterorden, kennt keiner den andern mehr.

Auf dem verfallenen Schlosse,wie der

Burggeist, halb im Traum, steh ich jetzt

ohne Genossen und kenne die Gegend

kaum.

Und Lieder und Lust und Schmerzen, wie

liegen sie nun so weit –O Jugend, wie tut im

Herzen mir deine Schönheit so leid.